將軍的杯子

證嚴法師說故事

《將軍的杯子》

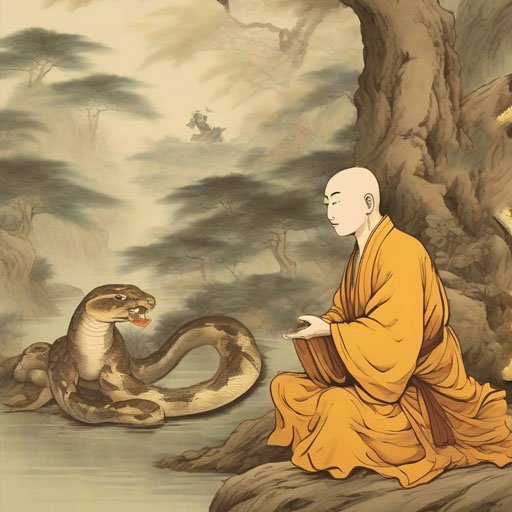

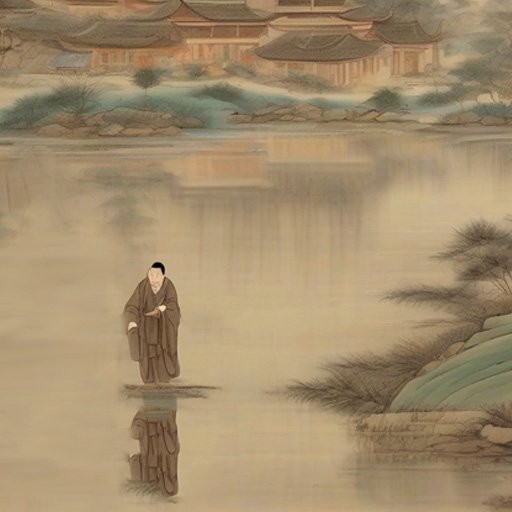

古時有位很勇敢的將軍,戰鬥時出生入死,可說萬夫莫敵。這位將軍在國家沒有戰事,世局安定的時候也有一些愛好,他喜歡陶器,也有不少收集品,一有空就拿出來把玩欣賞。

有一天,他把一個心愛的杯子拿在手中欣賞時,心裡正高興,忽然手一鬆,杯子差點滑落在地,還好他動作很快,又把杯子捧住。東西險些滑落時,我們的心會猛嚇一跳,甚至會嚇出一身汗,這種經驗,我想應該人人都有過。

有一天,他把一個心愛的杯子拿在手中欣賞時,心裡正高興,忽然手一鬆,杯子差點滑落在地,還好他動作很快,又把杯子捧住。東西險些滑落時,我們的心會猛嚇一跳,甚至會嚇出一身汗,這種經驗,我想應該人人都有過。

去除貪愛、即無恐懼

這位將軍也是這樣,尤其那是他最喜愛的一個杯子。事後他就想:為什麼我平時身經百戰,刀、槍都不怕,竟為了這個杯子而嚇出一身汗?他一直在心裡自問:為什麼?

忽然有個念頭在他腦海裡閃動──這都是為了「貪愛」,有這分貪愛,就會有恐懼!於是他把手中這個很喜愛的杯子重重地摔破了。當下覺得一身輕鬆,沒有掛慮,不必再為了這個杯子的圓缺而掛心。

這是一種啟示,我們平時可能會覺得自己很強,沒有惶恐,其實人人都有弱點。修行的人也一樣會有弱點,平時以為自己有了一些修為,一切都能為他人,不為自己;一旦到了利害關頭,可能又會興起要如何保護自己、勝過他人的心態,這就是人性的弱點。

忽然有個念頭在他腦海裡閃動──這都是為了「貪愛」,有這分貪愛,就會有恐懼!於是他把手中這個很喜愛的杯子重重地摔破了。當下覺得一身輕鬆,沒有掛慮,不必再為了這個杯子的圓缺而掛心。

這是一種啟示,我們平時可能會覺得自己很強,沒有惶恐,其實人人都有弱點。修行的人也一樣會有弱點,平時以為自己有了一些修為,一切都能為他人,不為自己;一旦到了利害關頭,可能又會興起要如何保護自己、勝過他人的心態,這就是人性的弱點。

文字:證嚴上人開示 / 繪圖:《靜思人文》陳敏政