有正念又信根堅,不怕外力擾亂心

證嚴法師說故事

《有正念又信根堅,不怕外力擾亂心》

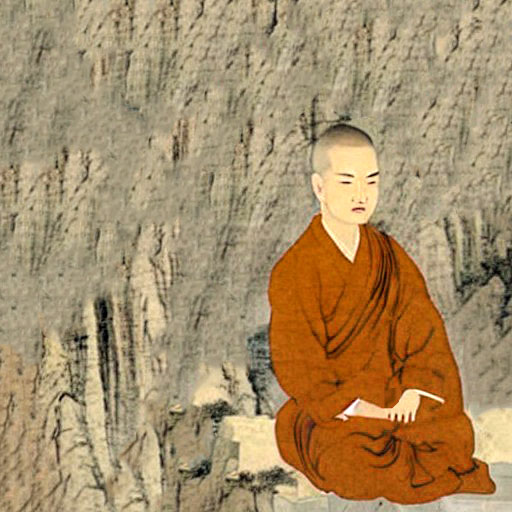

佛世時,在給孤獨園,比丘們時時相互論道,某一次佛陀經過時就問大家:「你們今天在討論些什麼道理,其中有什麼無法理解的嗎?」比丘們趕緊恭敬地回答:「有。佛陀啊!在僧團裡,有一位剛出家的年輕比丘,他雖然發了心,但是經常心神恍惚,大家問他為什麼,他說他的心中有一個影像,永遠都無法消滅。」為了這個影子,他的心總是無法安定下來,無法一心定念。

再問他是什麼樣的影像?他就說,是一個女人的身影。是不是很美呢?他又回答:「不是很美,她的身材像水桶一樣,看起來不是很美,但是我的心思卻一直都在這個女人身上,哪怕她長得很醜陋,但是我總是念念不忘她的形影。也就是因為這個形影令我困擾不已,所以我來出家,希望出家後能忘了這個形影,哪裡知道出家之後,這個形影還是無法去除,我一直在思念著這個形影。」比丘們一再勸導他,他都說沒有辦法,所以比丘們才會議論紛紛。

再問他是什麼樣的影像?他就說,是一個女人的身影。是不是很美呢?他又回答:「不是很美,她的身材像水桶一樣,看起來不是很美,但是我的心思卻一直都在這個女人身上,哪怕她長得很醜陋,但是我總是念念不忘她的形影。也就是因為這個形影令我困擾不已,所以我來出家,希望出家後能忘了這個形影,哪裡知道出家之後,這個形影還是無法去除,我一直在思念著這個形影。」比丘們一再勸導他,他都說沒有辦法,所以比丘們才會議論紛紛。

佛陀的開示

現在佛陀問起,比丘們就請教佛陀:「佛啊!像這樣的情形,我們要怎麼輔導他呢?」佛陀說:「來!帶那位年輕的比丘來我這裡。」比丘就把這位初學的年輕比丘帶來。佛陀看一看這位比丘,然後慈祥地問他:「年輕的比丘啊!剛才我聽大家說起你的情形,你的心中是否真的存有這個形影呢?」

這時年輕比丘垂下頭來,極為慚愧、懺悔地說:「佛陀啊!是真的,我很努力想要把她忘記,還是無法忘記,這件事使我心亂如麻,無法理出一個頭緒來,我好痛苦啊!」佛陀很憐憫他,就對所有的比丘說:「比丘啊!大家要憐憫他,這是他過去生中的習氣未斷。他真的是很痛苦,不只是今生此世,在過去生中,就曾經有這樣的事發生在他的身上。」

這時年輕比丘垂下頭來,極為慚愧、懺悔地說:「佛陀啊!是真的,我很努力想要把她忘記,還是無法忘記,這件事使我心亂如麻,無法理出一個頭緒來,我好痛苦啊!」佛陀很憐憫他,就對所有的比丘說:「比丘啊!大家要憐憫他,這是他過去生中的習氣未斷。他真的是很痛苦,不只是今生此世,在過去生中,就曾經有這樣的事發生在他的身上。」

過去生因緣

接著就為年輕比丘與其他大眾,說起了過去生中的經過 ── 在過去世一處深山中,有一對婆羅門教的父子在此修行。父親是一位婆羅門教授,他對自己的修學非常重視,所以把兒子帶到山上,希望將婆羅門的教法盡皆傳授給他的兒子。年輕人上山之後,有一天在工作時遇到一位女子,女子的體態肥胖,但是很愛撒嬌,年輕人禁不起女子的挑逗,情門一開,就跟女子情投意合。

有一天,老婆羅門看到兒子坐在床上發愣,就問年輕人:「兒子啊!你平時都很勤勞,主動到外面撿柴挑水過生活,最近看你老是無精打采,是不是有什麼心事呢?」

有一天,老婆羅門看到兒子坐在床上發愣,就問年輕人:「兒子啊!你平時都很勤勞,主動到外面撿柴挑水過生活,最近看你老是無精打采,是不是有什麼心事呢?」

這位年輕人就老實對父親說:「我無法去除內心所發出的情感,整個心思已經無法收回來了。我認識了一個女人,這個女人要我跟她去群居的地方建立家庭,我很痛苦,因為我捨不得離開父親您,但是我更無法離開這個女人。她已經跟我約好了地方,我想去跟她會合,去過平凡人的生活。」

老婆羅門想:既然兒子的心已動,情念一生,再怎麼勸說都沒有用,就順著他的要求讓他去吧!他對兒子說:「你既然做了這樣的決定,我也無法使你的心意回轉。但是如果有一天你改變了心意,要記得,我隨時都歡迎你回來,一起修習這種清淨行。」父親很捨不得兒子離開,兒子此時卻是一心一意想要趕去與女子會合,於是匆匆別離父親。

一到群居之地,女人就說:「我好累啊!幫我整理房間,幫我鋪床,我想休息了。」年輕人就開始整理房間、鋪床等等,所有的雜事他都做了。女人醒來又說:「我想吃東西,我要吃肉,我要吃魚......。」她要吃很多東西,都要年輕人去為她打點,年輕人從早到晚忙得團團轉,一刻都不得休息,每天都是筋疲力竭。

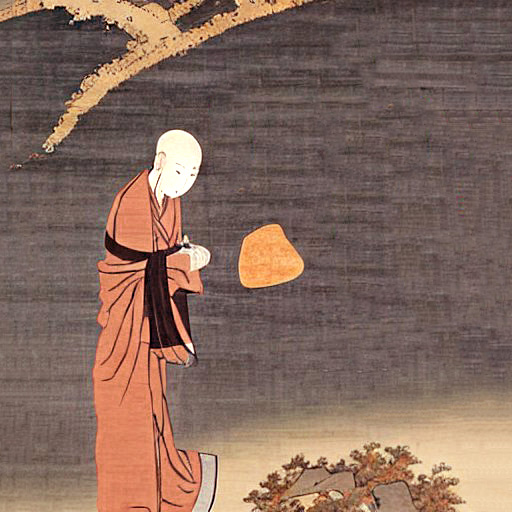

經過一段時間後,年輕人想起了父親:父親給我的恩情那麼多,帶我過著山居生活,無非是要教育我,我只不過做些簡單的工作,所回饋的只是這麼一點點,父親對我的慈愛與包容卻是無限的。但是這個女人不是我的什麼人,我竟然禁不住情欲誘惑,為她百般付出,她卻還是不滿足。我到底在做些什麼? 他若有所悟,於是離開了那位女子,回到父親的身邊。

佛陀說到這裡,就對比丘們說:「你們知道嗎?當時的那位年輕婆羅門,就是現在這位初學比丘;當時那位父親,就是我釋迦牟尼。這位年輕人幾世以來,都是因為情的誘惑擾亂了他的心,這種習氣的根本未除,所以今生此世雖然發心修行,但是潛藏的煩惱習氣還是如影隨形。」

由這個故事,我們就知道要有徹底的信根,而且一定要正信,不要迷信,那位年輕人就是迷於情愛,才會累世帶著這樣的業。我們應該要知道,修學佛法就是要去污歸真,去除污染,使心念歸於真誠的信仰,有了正確的信仰,才能斷除迷邪的心。我們必定要精進,信根信念如果沒有時時培養,很容易就會動搖了,所以我們一定要精進,朝向正確的佛道實行。

老婆羅門想:既然兒子的心已動,情念一生,再怎麼勸說都沒有用,就順著他的要求讓他去吧!他對兒子說:「你既然做了這樣的決定,我也無法使你的心意回轉。但是如果有一天你改變了心意,要記得,我隨時都歡迎你回來,一起修習這種清淨行。」父親很捨不得兒子離開,兒子此時卻是一心一意想要趕去與女子會合,於是匆匆別離父親。

一到群居之地,女人就說:「我好累啊!幫我整理房間,幫我鋪床,我想休息了。」年輕人就開始整理房間、鋪床等等,所有的雜事他都做了。女人醒來又說:「我想吃東西,我要吃肉,我要吃魚......。」她要吃很多東西,都要年輕人去為她打點,年輕人從早到晚忙得團團轉,一刻都不得休息,每天都是筋疲力竭。

經過一段時間後,年輕人想起了父親:父親給我的恩情那麼多,帶我過著山居生活,無非是要教育我,我只不過做些簡單的工作,所回饋的只是這麼一點點,父親對我的慈愛與包容卻是無限的。但是這個女人不是我的什麼人,我竟然禁不住情欲誘惑,為她百般付出,她卻還是不滿足。我到底在做些什麼? 他若有所悟,於是離開了那位女子,回到父親的身邊。

佛陀說到這裡,就對比丘們說:「你們知道嗎?當時的那位年輕婆羅門,就是現在這位初學比丘;當時那位父親,就是我釋迦牟尼。這位年輕人幾世以來,都是因為情的誘惑擾亂了他的心,這種習氣的根本未除,所以今生此世雖然發心修行,但是潛藏的煩惱習氣還是如影隨形。」

由這個故事,我們就知道要有徹底的信根,而且一定要正信,不要迷信,那位年輕人就是迷於情愛,才會累世帶著這樣的業。我們應該要知道,修學佛法就是要去污歸真,去除污染,使心念歸於真誠的信仰,有了正確的信仰,才能斷除迷邪的心。我們必定要精進,信根信念如果沒有時時培養,很容易就會動搖了,所以我們一定要精進,朝向正確的佛道實行。

文字:證嚴上人開示 / 繪圖:《靜思人文》陳敏政