光明皇后

證嚴法師說故事

《光明皇后》

一千多年前,日本有一座古城,城主的小公主像秋月般清明柔和;人們心中若有煩惱,一見到她就自然而然生起歡喜心,因此大家都稱她為「光明女子」。

公主十四、五歲時,向父親請求說:「我希望到城裡去,看看百姓的生活情形。」城主也覺得女兒已長大,應該多了解世間的人事物。

公主十四、五歲時,向父親請求說:「我希望到城裡去,看看百姓的生活情形。」城主也覺得女兒已長大,應該多了解世間的人事物。

美麗且智慧

小公主進了城裡,當她走到一家布行門前,聽到裡面有人大聲吵鬧,原來是買賣雙方起爭執,買方說:「你給我的布不夠長。」賣方卻說:「你要的長度我已經給你了。」兩人因而爭吵不休。

公主親切地對他們說:「你們為了這點事情而吵架,不是很傷感情嗎?來,我替你們量量看。」

她拿了一支標準尺來量布,然後說:「用標準尺來量是最公平的,若是重量,就用磅秤來秤。人人皆以標準的方法來計量,就不會產生紛爭了!」大家都讚歎小公主不只長得美麗,也很有智慧。

公主親切地對他們說:「你們為了這點事情而吵架,不是很傷感情嗎?來,我替你們量量看。」

她拿了一支標準尺來量布,然後說:「用標準尺來量是最公平的,若是重量,就用磅秤來秤。人人皆以標準的方法來計量,就不會產生紛爭了!」大家都讚歎小公主不只長得美麗,也很有智慧。

三輪體空

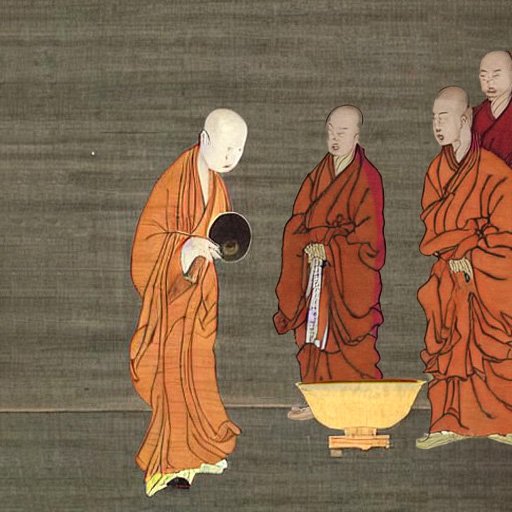

三年後,公主被日本皇室選為聖武天皇的妻子,成為光明皇后。皇后篤信佛教,賢慧過人,她請求天皇建造「大悲院」行善布施;第二年再請建「施藥院」,為貧病孤老人提供醫藥。

由於當時日本人要洗澡相當不方便,所以她又要求天皇建一千個浴池,並且發願為一千位不方便自己洗澡的人服務。天皇很感動,馬上答應皇后的請求。浴池建好後,皇后天天親自清洗浴池,放乾淨的水讓民眾沐浴,親自為老人、兒童、病患洗澡。

經過兩年多,皇后已服務了九百九十九人,當第一千位來到浴池邊時,皇后身邊的人都悄悄躲開了!因為他全身潰爛惡臭,連頭髮和鬍子也因皮膚潰爛而幾乎掉光了……

由於當時日本人要洗澡相當不方便,所以她又要求天皇建一千個浴池,並且發願為一千位不方便自己洗澡的人服務。天皇很感動,馬上答應皇后的請求。浴池建好後,皇后天天親自清洗浴池,放乾淨的水讓民眾沐浴,親自為老人、兒童、病患洗澡。

經過兩年多,皇后已服務了九百九十九人,當第一千位來到浴池邊時,皇后身邊的人都悄悄躲開了!因為他全身潰爛惡臭,連頭髮和鬍子也因皮膚潰爛而幾乎掉光了……

皇后看了也很震驚,不過她還是面帶笑容,默默地向佛祈禱,希望自己能有清淨光明的心與良善的德行,不要排斥眼前這位可憐人。她不斷地祈禱,臉上流露慈祥的光輝,開始為他洗澡。

此時,這個病人喃喃自語說道:「我的病已經很多年了,看醫生、吃藥都無效,不過曾有一位名醫指示說,若有一位高貴且心地善良的人願意為我吸除身上的膿血,那我的病一定會好。」「如果幫你吸掉身上的膿血,你的病真的會好嗎?」

「是的,若能如此,我就可以脫離病苦。」「只要你的病能好,我願意為你服務。」於是皇后真的趴下來為病人吸出身上的膿血。

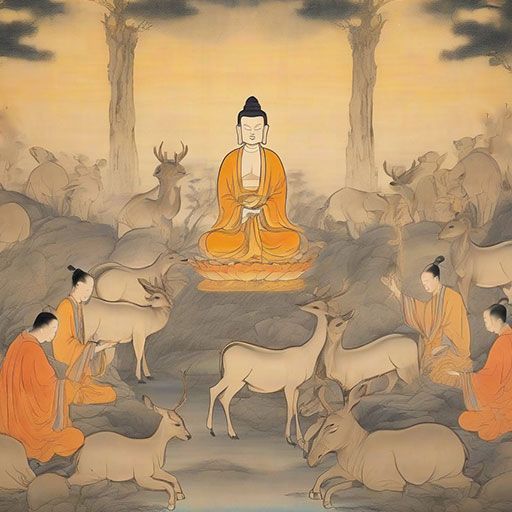

就在此時,病人的身體散發一片光明與清香,現出觀世音菩薩潔淨莊嚴的法相,讚歎皇后:「妳身心合一、清淨光明,是真佛子啊!」然後就消失不見了。皇后內心非常歡喜,覺得自己做了一件別人做不到的事。

當晚入睡時,她聽到一個有力而溫和的聲音說:「請照顧好自心,不要驕傲啊!」皇后覺得很慚愧,幸好這種自大的心念一生起,菩薩就及時教導她;她很感恩,趕緊到佛像前頂禮膜拜、懺悔。此後,她更加虔誠地為百姓服務。

聖武天皇與光明皇后以慈悲仁念對待人民,他們在位期間,是日本的太平盛世。

行善布施,須抱持「三輪體空」的精神,分秒都不可讓清淨的心念,受到自大自滿心態的污染!

此時,這個病人喃喃自語說道:「我的病已經很多年了,看醫生、吃藥都無效,不過曾有一位名醫指示說,若有一位高貴且心地善良的人願意為我吸除身上的膿血,那我的病一定會好。」「如果幫你吸掉身上的膿血,你的病真的會好嗎?」

「是的,若能如此,我就可以脫離病苦。」「只要你的病能好,我願意為你服務。」於是皇后真的趴下來為病人吸出身上的膿血。

就在此時,病人的身體散發一片光明與清香,現出觀世音菩薩潔淨莊嚴的法相,讚歎皇后:「妳身心合一、清淨光明,是真佛子啊!」然後就消失不見了。皇后內心非常歡喜,覺得自己做了一件別人做不到的事。

當晚入睡時,她聽到一個有力而溫和的聲音說:「請照顧好自心,不要驕傲啊!」皇后覺得很慚愧,幸好這種自大的心念一生起,菩薩就及時教導她;她很感恩,趕緊到佛像前頂禮膜拜、懺悔。此後,她更加虔誠地為百姓服務。

聖武天皇與光明皇后以慈悲仁念對待人民,他們在位期間,是日本的太平盛世。

行善布施,須抱持「三輪體空」的精神,分秒都不可讓清淨的心念,受到自大自滿心態的污染!

文字:證嚴上人開示 / 繪圖:《靜思人文》陳敏政