證嚴法師說故事

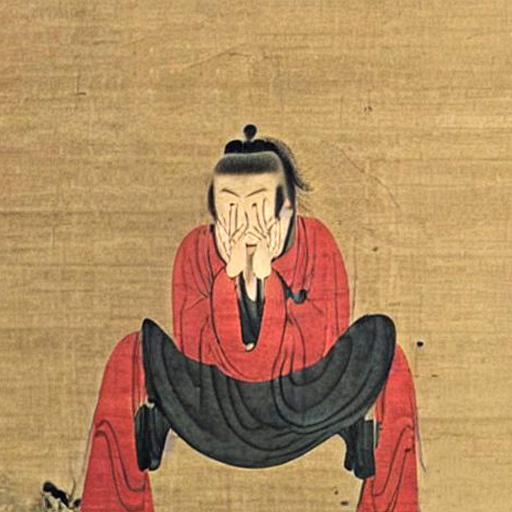

《孝順的哥哥》

很久以前,在日本一個小村莊裡,有一戶人家,女主人往生後留下一個孩子;不久,男主人續絃,也生下一子。繼母為了自己的孩子,不但不疼愛前妻之子,反而為了財產,千方百計地想要謀害他。

但是,前妻的孩子卻非常乖巧而且守本分,他知道不要讓父親增添煩惱,對於繼母的虐待總是萬般忍受,在父親面前也表現得很快樂、天真,父親以為再娶的太太待兒子很好,便頗為放心。

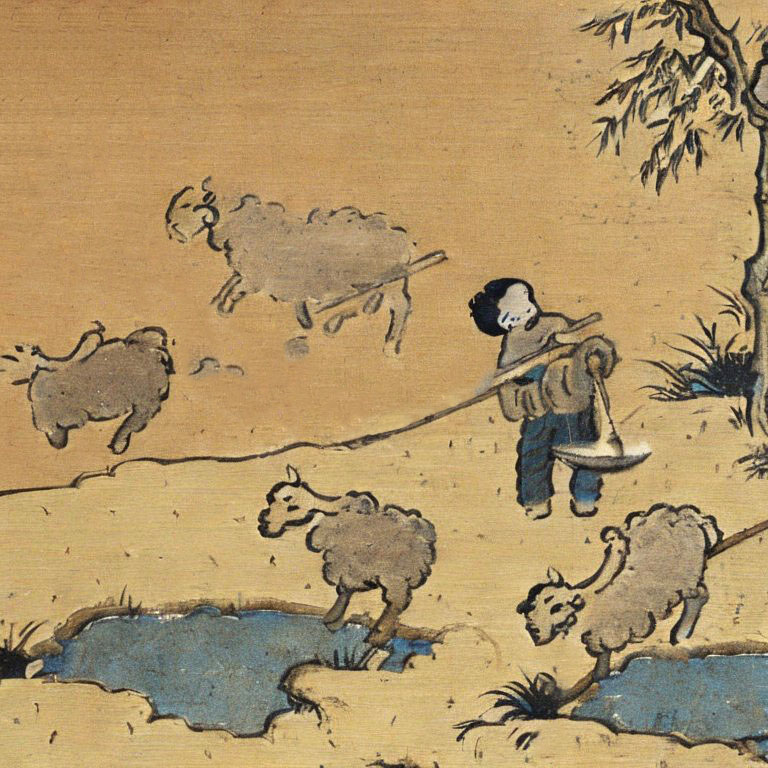

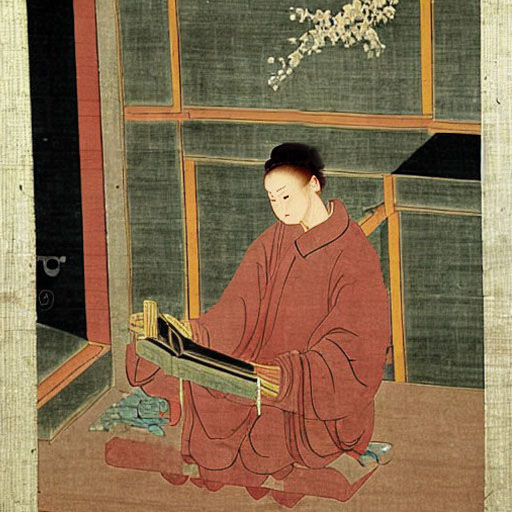

有一天,繼母叫前妻的孩子送東西過河去給外公。河水非常湍急,一個九歲的孩子單獨過河非常危險,不過,這孩子很懂得自我保護,就在岸邊一直等到有人要過河時,才結伴同行。

繼母餵食毒包子

同行的村人問孩子:「你媽媽是否疼你?」孩子回答說:「是的,感謝父親娶這位媽媽來疼愛我,照顧我衣食溫飽。」這位村人聽了,也以為他的朋友娶了一位賢慧的太太。

繼母的父親非常慈祥,他覺得雖然這孫子不是女兒親生的,但是很乖巧,因此疼愛他就有如親孫子。他看到孫子單獨前來,納悶地問:「路途這麼遠,而且河水這麼湍急,你媽媽怎麼忍心讓你單獨渡河呢?」小孩為繼母辯解道:「媽媽很關心我,所以拜託村人一路小心地帶我到這裡。」

回程時,外公便請佣人送他到對岸去。小孩很歡喜地回到家,父親不在,繼母見到小孩回來,態度十分和善地說:「辛苦你了,肚子一定餓了吧?這包子給你吃。」這孩子從來沒有看過繼母這麼客氣的態度,心裡非常歡喜,拿起包子就要吃了......。此時,剛好七歲的弟弟看到,就說:「我也要吃!」於是另外拿了一個包子,媽媽看了趕緊把弟弟的包子搶走,說:「這是哥哥要吃的東西,你怎麼能吃?」

弟弟從小受母親寵愛,突然挨了罵,心中非常氣憤,雖然他和哥哥感情很好,仍氣得把哥哥手上的包子搶過來扔掉。恰巧這時來了一隻狗,就把包子吃了。繼母見狀,趕緊又對哥哥說:「來,這裡還有,你趕快吃。」當哥哥接過包子正要吃時,突然看到那隻狗在地上哀叫打滾,不一會兒就死了。哥哥看了嚇得把包子放下就往外跑。弟弟見狀也不客氣地罵:「媽媽,妳的心太狠毒了,我要跟哥哥去......。」說著,也跟著跑出去了。

慚愧懺悔知迷返

哥哥很傷心,一路跑到江邊便跳水自盡,弟弟隨後也到了江邊,看到哥哥投江,難過地說:「沒想到媽媽的心這麼狠毒,我也不想活下去了,就跟哥哥一起去吧!」就這樣也跟著跳了下去!

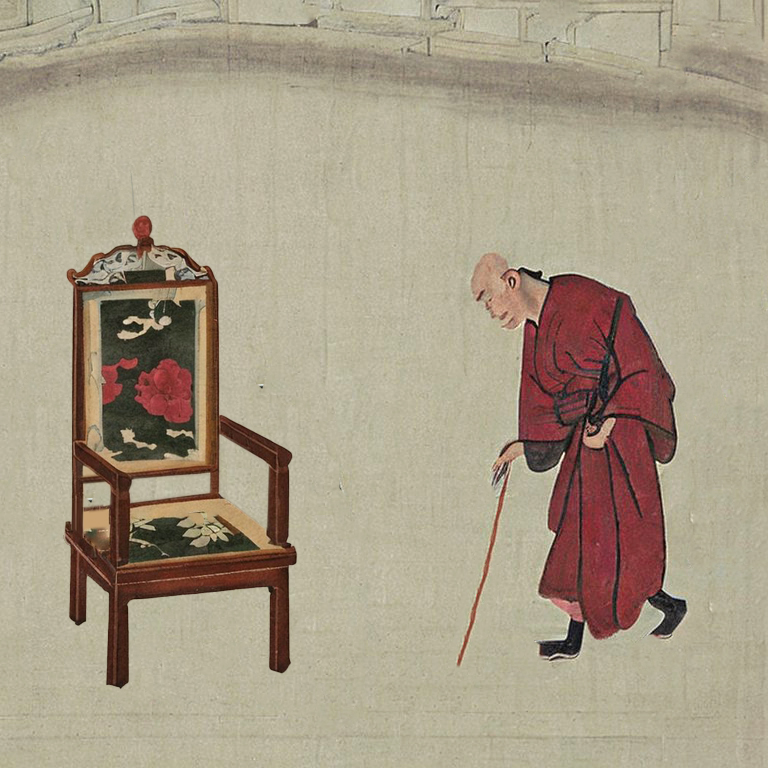

這時,外公家的佣人在岸邊,突然看到有兩個孩子跳水了,趕緊把船划過去將他們救上來。一看!原來是主人的兩個外孫,於是護送他們到外公家。

外公關心地探詢原因,但是哥哥絕口不提,七歲的弟弟卻清清楚楚地說明原委,還告訴外公說:「從小媽媽就不疼哥哥,好吃的只給我吃,溫暖的衣服也只給我穿,哥哥經常受凍挨餓。今天竟然還要給哥哥吃毒包子,所以我們才......。」外公聽了很生氣,並派人去通知女兒說:「兩個孩子跳水了。」

此時,父親從外返家,聽到消息便急問道:「兩個孩子都平安嗎?」而繼母卻只想到自己的孩子。兩人趕往外公家去,父親看到兩個兒子平安無事,歡喜地流下眼淚。而繼母看到自己的兒子關心地問:「受傷了沒有?吃水了沒有?」又罵前妻之子:「哥哥怎能帶弟弟去跳水?」非常不諒解那孩子。

外公看到女兒如此偏心,很生氣,拿了一把刀就要教訓女兒,九歲的孫子看到趕快拉住外公,並且跪在地上哀求說:「弟弟還很小,爸爸也需要人照顧,去跳水是我一時想不開,請您不要怪罪媽媽!」外公受到孫子孝心的感動,告訴女兒:「妳看,一個九歲的孩子,受到妳長期的虐待,不但沒有一點兒恨意,還對妳這麼孝順,又懂得考慮到弟弟、爸爸。上次來這裡,他也對我說妳很疼他,這麼孝順懂事的孩子,妳怎麼忍心怨恨他?妳良知何在?」

婦人聽了非常慚愧懺悔,趕緊一手抱著哥哥,一手抱著弟弟,並且向大兒子道歉,發誓從此要做一個好媽媽。

人性在貪欲的誘引之下,容易迷失本性,反而是純真的孩子能表現出孝順、善良的可貴情操。現在社會風氣沉淪低迷,不重視家庭倫理,我們應該好好地宣揚孝道,恢復優良的傳統,讓人心回歸純樸,重視家庭道德倫理,社會自然就能安定祥和。

文字:證嚴上人開示 / 繪圖:《靜思人文》陳敏政

閱讀全文: 孝順的哥哥