因愛生恨毀前程

證嚴法師說故事

《因愛生恨,毀前程》

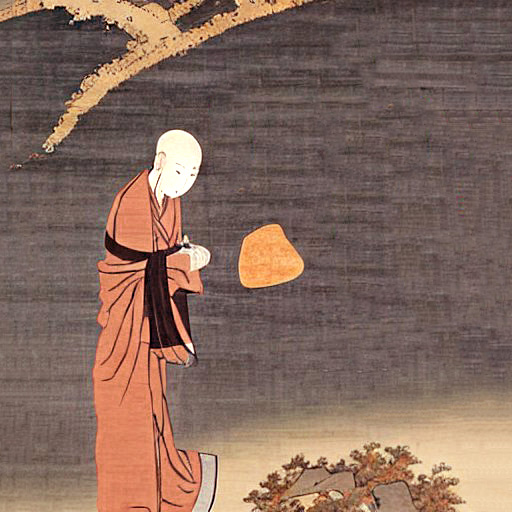

佛世時,有一戶人家的女兒長大了,父母想為女兒選擇好的對象,偏偏女大不中留,女兒已經有了自己喜愛的人。對方的家境很貧寒,但是他們努力爭取,最後終於得以結為連理。這對年輕夫妻雖然很恩愛,家庭卻很貧困,為人父母的愛女心切,一直想盡辦法,要將女兒從貧困的家庭中帶回。

然而這對恩愛夫妻難分難捨,縱使父母千般阻攔,也強力爭取,但他們仍堅持彼此廝守。最後父母只好趁女婿不在家時,將女兒強行帶回娘家。女婿回到家裡,發現太太不見了,也心急如狂地四處詢問,村裡的人就告訴他,太太被父母強制帶回去了。

然而這對恩愛夫妻難分難捨,縱使父母千般阻攔,也強力爭取,但他們仍堅持彼此廝守。最後父母只好趁女婿不在家時,將女兒強行帶回娘家。女婿回到家裡,發現太太不見了,也心急如狂地四處詢問,村裡的人就告訴他,太太被父母強制帶回去了。

凡夫顛倒 迷情牽纏

他急忙趕往丈人家,並且帶了一把刀在身上。到了丈人家,他一副來勢洶洶的模樣,讓大家看了很驚嚇,也就老實告訴他太太在後面牆外織布。年輕人直衝到太太面前,急急地問:「妳要跟我回去,還是要留在這裡?」太太一時情急,答道:「我想回去,但是由不得自己。」

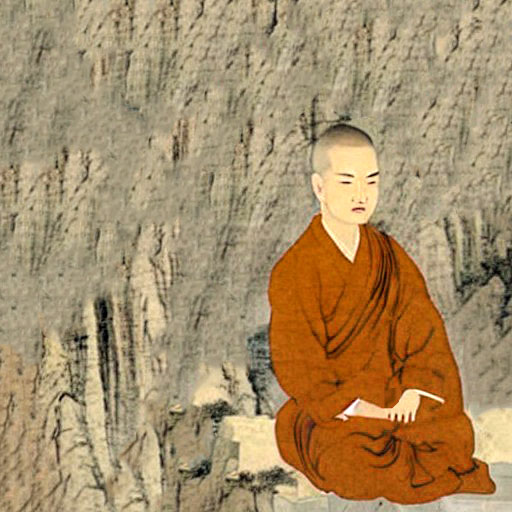

這位年輕人一聽,心想:兩個人想要好好的生活,過著平順沒有困擾的日子,卻無法完成心願!所以,他就拿出刀子刺死太太,而自己也同歸於盡。這就是因為恩愛難割捨的結果。

消息傳到佛陀耳中,佛陀非常慨嘆地說:「凡夫就是顛倒!為了愛欲而毀滅自己;為人父母者也是為了愛,反而毀滅了自己的女兒。這都是心的一念無明所造成,彼此受情愛牽制,真是可憐!」

這位年輕人一聽,心想:兩個人想要好好的生活,過著平順沒有困擾的日子,卻無法完成心願!所以,他就拿出刀子刺死太太,而自己也同歸於盡。這就是因為恩愛難割捨的結果。

消息傳到佛陀耳中,佛陀非常慨嘆地說:「凡夫就是顛倒!為了愛欲而毀滅自己;為人父母者也是為了愛,反而毀滅了自己的女兒。這都是心的一念無明所造成,彼此受情愛牽制,真是可憐!」

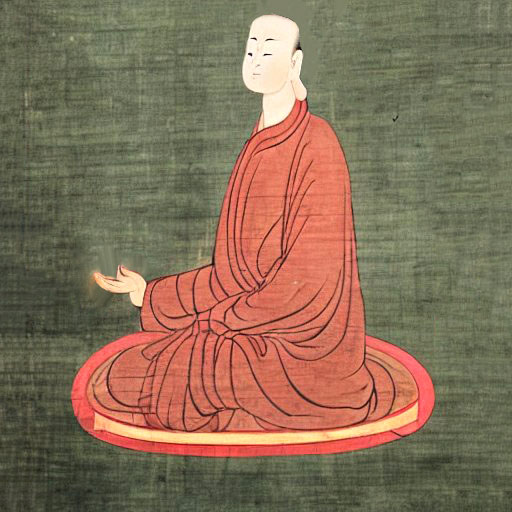

不只佛世時如此,現今每天的社會新聞,哪一天沒有情殺、凶殺等等的事件發生,這都是因為一念貪心色欲。情欲難收,就會因愛生恨,因恨成仇而互相傷害,為了情欲毀滅前程,造成很多人生的苦難。

我們若知道用盡心機,貪財貪色、貪名貪利,最終的人生,不也是「無常來時一場空」?如果我們懂得這些道理,自然就會知足常樂,對境不起貪戀,那麼忍色忍欲又有何困難?色與欲,根本不會在內心產生作用,沒有貪戀的心,又何須要「忍」?所以要將心念調適好,不要被外面的境界影響,這樣就會天天平安,時時快樂!

我們若知道用盡心機,貪財貪色、貪名貪利,最終的人生,不也是「無常來時一場空」?如果我們懂得這些道理,自然就會知足常樂,對境不起貪戀,那麼忍色忍欲又有何困難?色與欲,根本不會在內心產生作用,沒有貪戀的心,又何須要「忍」?所以要將心念調適好,不要被外面的境界影響,這樣就會天天平安,時時快樂!

文字:證嚴上人開示 / 繪圖:《靜思人文》陳敏政