國王與清信士

證嚴法師說故事

《國王與清信士》

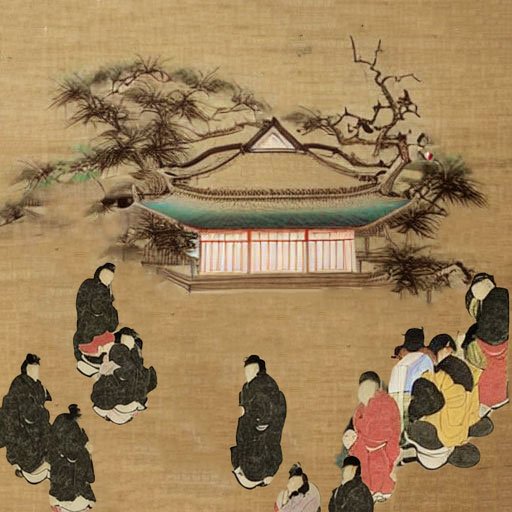

過去某一小國,國王身行清白,愛民若子,所期待的就是人民都能守持五戒善法。他常深入人群觀察,發現很多人民表面善良,守戒奉道,暗地裡卻是邪行不受正道。國王心想:百姓虛以委蛇者多,如何才能選出身心清白,真正具梵行之人?想了一想,於是他下了一道命令,要大臣向人民宣告:凡是信奉佛法、聽經、行佛道者,治重罪,當街示眾!

不棄佛法的清信士

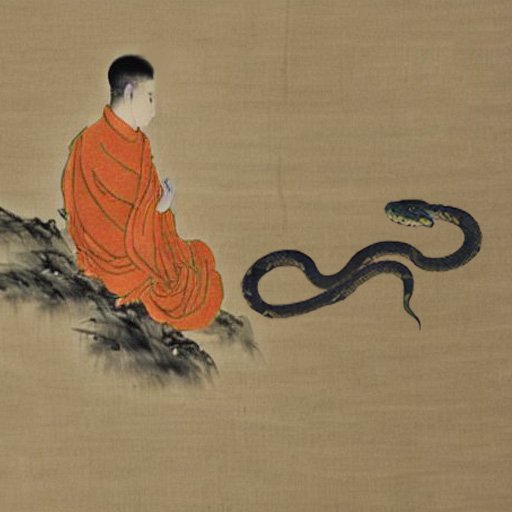

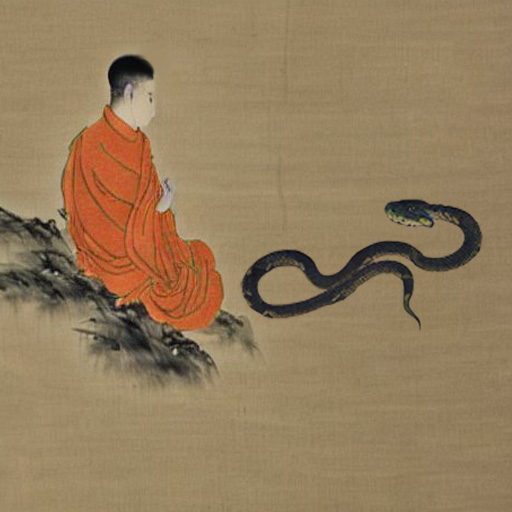

沒想到告示一出,一些民眾馬上現出原形,摒棄正法、大張邪教,享樂奢怠,為所欲為。其中有位在家修行的清信士,看到許多學佛者都不敢再去聽經,或表達自己是佛弟子,又看到很多人公開表達不信佛、不聽經,不再守持佛戒,一些邪行邪法公然化暗為明,他實在很擔憂,不明白國王為何發出這種法令?但他還是信佛虔誠,照樣聽經聞法,他認為人要懂得道理,就要有信仰,唯有佛法才能讓人真正明理,心境透徹清淨,所以還是繼續堅守著他的信仰。

他悲憫眾生自投三途,蹈犯五戒、不守十善,將來必在地獄、餓鬼、畜生三道中輪轉;而自己有幸得人身,是過去生所造之福,更難得的是信奉三寶、得聞佛法,且能生起堅定佛道的信念,這麼多難得而能得,怎能因一紙法令而放棄?即使赴湯蹈火、當街示眾,我也一樣不能放棄。

他悲憫眾生自投三途,蹈犯五戒、不守十善,將來必在地獄、餓鬼、畜生三道中輪轉;而自己有幸得人身,是過去生所造之福,更難得的是信奉三寶、得聞佛法,且能生起堅定佛道的信念,這麼多難得而能得,怎能因一紙法令而放棄?即使赴湯蹈火、當街示眾,我也一樣不能放棄。

執法的官員聽聞有人不肯放棄佛法,就去問這位清信士:「為什麼大家都放棄了,就算有信仰也不敢表達出來,而你卻那麼堅持?」清信士回答:「我崇信佛法,對天對地問心無愧,就算國王要治我的罪,我寧死也不願捨棄信仰。」於是官員就將清信士押去見國王。

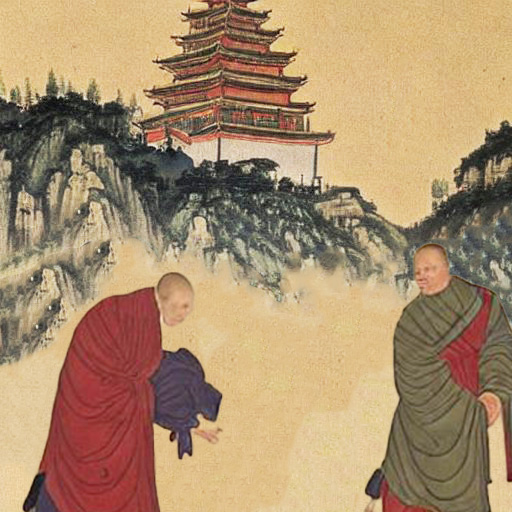

佛陀、彌勒菩薩過去生因緣

國王聽執法官敘述經過,心中非常歡喜,忍不住走上前去,握住清信士的手:「你就是我要找的人!我一心期待全國臣民皆能奉法行道,但是很多人只是做表相功夫,一邊信佛聽經,其實暗地裡行邪道。我希望能找到真正學佛守志的人替我行教化,不得已才用了這個法子,終於讓我找到你了。」國王於是將清信士奉為國相,委以感化臣民奉守正法的重任。

在這段過去因緣,清信士即是佛陀的前身,那位國王則是彌勒菩薩前身。佛陀生生世世化為各種形態感化人民,因此學佛者,無論在家、出家,梵行清白都是我們的本分事。

在這段過去因緣,清信士即是佛陀的前身,那位國王則是彌勒菩薩前身。佛陀生生世世化為各種形態感化人民,因此學佛者,無論在家、出家,梵行清白都是我們的本分事。

文字:證嚴上人開示 / 繪圖:《靜思人文》陳敏政