「不飲酒戒」的由來

證嚴法師說故事

《「不飲酒戒」的由來》

學佛要懂得把握自己的心志方向,堅持善行,斷除惡行;如此才能保持身心清淨,成就信實誠正的品格。

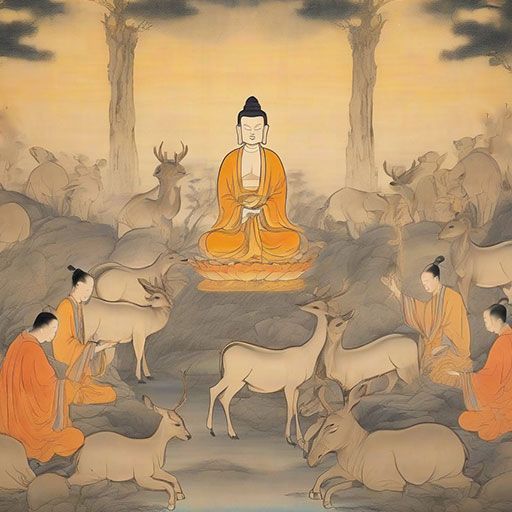

佛陀在世時,曾於某年的「結夏安居」後帶著弟子遊化各地;他們到達某個人潮聚集的村落,村民見到佛陀都很恭敬。當佛陀與弟子們走出村外,往拔陀越村的方向走去時,這些敬重佛陀的民眾關心地告訴佛陀說:「那個拔陀越村去不得啊!因為村裡有一所修道院,院裡盤據著一條毒龍,一靠近就會有生命危險,千萬去不得啊!」佛陀微笑表示謝意,不過還是向修道院走去。

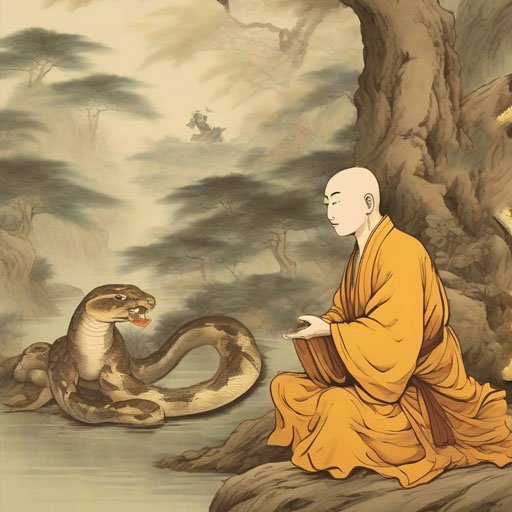

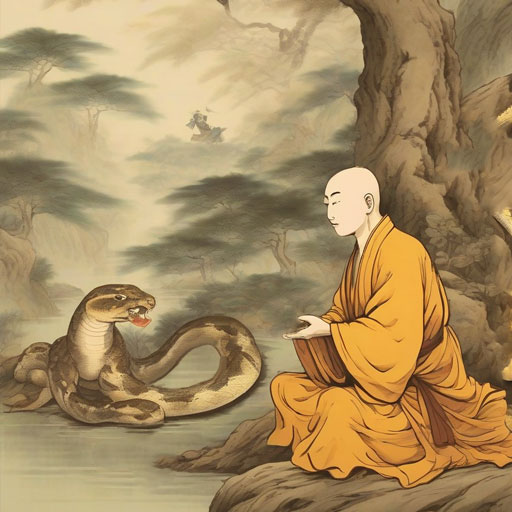

佛陀的隨從弟子中有一位善來長老,他在皈依佛陀之前曾是外道教徒,具有降伏毒龍的神通本領。他自告奮勇要去修道院伏龍,佛陀默許了,於是善來長老獨自一人前往修道院,在院內某個角落靜靜地打坐。沒多久,毒龍果真出現了,牠口吐毒氣要傷害善來長老,而善來長老則聚精會神地加以對抗,僵持一段時間後,毒龍終於被降伏了。佛陀隨後也來到修道院,並慈悲地為毒龍開示佛法要義及皈依意旨,然後帶領一行人回到村裡。

佛陀在世時,曾於某年的「結夏安居」後帶著弟子遊化各地;他們到達某個人潮聚集的村落,村民見到佛陀都很恭敬。當佛陀與弟子們走出村外,往拔陀越村的方向走去時,這些敬重佛陀的民眾關心地告訴佛陀說:「那個拔陀越村去不得啊!因為村裡有一所修道院,院裡盤據著一條毒龍,一靠近就會有生命危險,千萬去不得啊!」佛陀微笑表示謝意,不過還是向修道院走去。

佛陀的隨從弟子中有一位善來長老,他在皈依佛陀之前曾是外道教徒,具有降伏毒龍的神通本領。他自告奮勇要去修道院伏龍,佛陀默許了,於是善來長老獨自一人前往修道院,在院內某個角落靜靜地打坐。沒多久,毒龍果真出現了,牠口吐毒氣要傷害善來長老,而善來長老則聚精會神地加以對抗,僵持一段時間後,毒龍終於被降伏了。佛陀隨後也來到修道院,並慈悲地為毒龍開示佛法要義及皈依意旨,然後帶領一行人回到村裡。

村民看到佛陀等人安然無恙地回來,都很高興地歡呼,以為是佛陀的威德降伏了毒龍。佛陀告訴村人是善來比丘降伏的,大家聽了,都來到佛陀座前向佛陀敬禮,並向善來長老行禮,表達敬愛和感恩之意。村民紛紛表示願供養佛陀和善來長老,佛陀默然,善來長老也沒回答,雖然如此,大家還是很用心地準備要供養佛陀的齋食,另外也有許多村民請善來長老到家中受供,並且以「無色酒」來供養他。

精神清明、嚴持戒律

善來長老喝了很多酒,當他離開村人家裡,搖搖晃晃地走到村口,突然醉倒在地。佛陀和比丘們在受供後返回精舍途中,看到善來長老躺在地上,比丘們趕緊將他扶回精舍,然後把他扶到佛陀面前,讓他躺在地上,頭向著佛陀。酒醉中的善來長老翻來覆去,翻到後來變成腳朝向佛陀。當他醒來,發現自己的腳向著佛陀,感到很慚愧,馬上起身頂禮佛陀。

佛陀問比丘們:「以前的善來長老是不是很尊重佛?」大家回答:「是!」佛陀又問:「現在他的腳朝向我,這樣是否有恭敬心呢?」大家回答:「已失去恭敬了。」佛陀再問:「他降伏毒龍時很勇猛,可是醉倒之後,有沒有辦法降伏一條蚯蚓呢?」弟子們回答:「不可能。」因此佛陀強調:「喝酒會讓修行者的智慧和毅力消失,失去自持的力量,也會破壞莊嚴端正的形象,所以大家絕對不能喝酒,要潔身自愛。」從此,比丘僧團就有了不能飲酒的戒律。

佛陀問比丘們:「以前的善來長老是不是很尊重佛?」大家回答:「是!」佛陀又問:「現在他的腳朝向我,這樣是否有恭敬心呢?」大家回答:「已失去恭敬了。」佛陀再問:「他降伏毒龍時很勇猛,可是醉倒之後,有沒有辦法降伏一條蚯蚓呢?」弟子們回答:「不可能。」因此佛陀強調:「喝酒會讓修行者的智慧和毅力消失,失去自持的力量,也會破壞莊嚴端正的形象,所以大家絕對不能喝酒,要潔身自愛。」從此,比丘僧團就有了不能飲酒的戒律。

從這個故事中,我們可以知道,唯有精神清明、嚴持戒律,才不會失去杜絕惡行的智慧和毅力。就像善來比丘很勇敢,能降服毒龍,但幾杯酒下肚就變得糊里糊塗,所以有心修行者豈可不慎?精進奮勇地行持戒律、遵守規範,努力行善、斷惡,是人人的本分;如果能把持戒守規的本分做好,則一切的法都容易通達。大家要多用心啊!

文字:證嚴上人開示 / 繪圖:《靜思人文》陳敏政