獨角牛

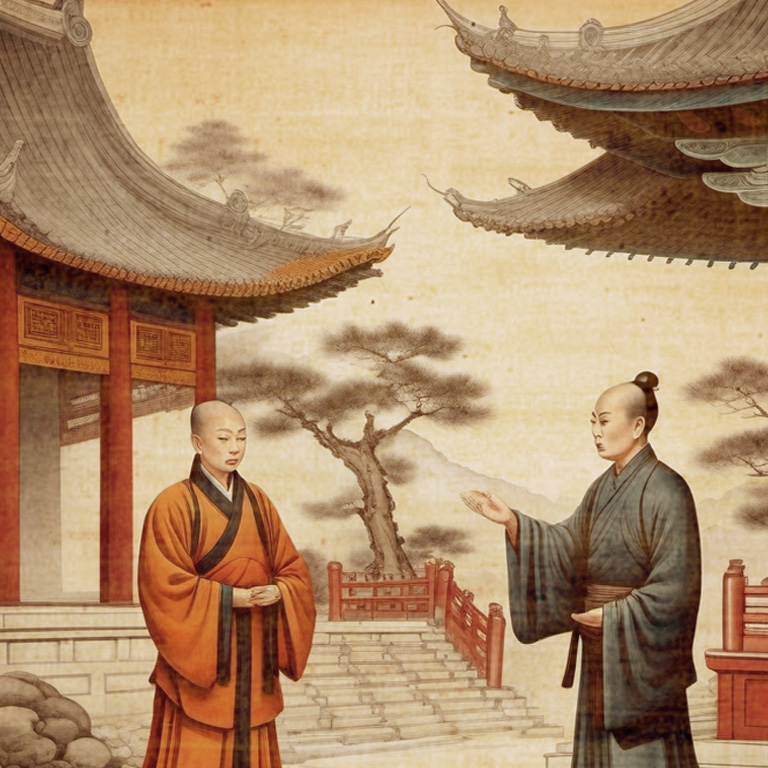

證嚴法師說故事

《獨角牛》

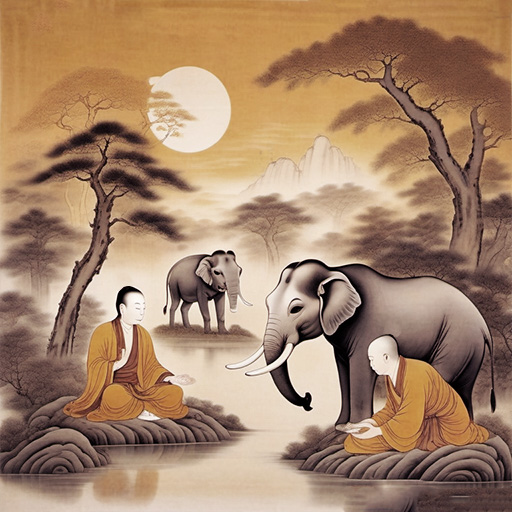

有一戶農家飼養的母牛生了一隻稀有的獨角小牛,主人非常疼惜;獨角牛受到主人無微不至的照顧,心存感恩而尋思報答。

有一天,獨角牛聽到外面有人大聲吆喝著:「我有一頭牛力氣很大,能夠拖動一百輛車。如果村裡有其他牛可以贏過牠,我願意付出一千兩金。」獨角牛對自己很有信心,認為可以為主人贏得賞金,便要求參賽。

比賽當天,全村人都來觀看。邀約比賽的人讚揚自己的牛力大無窮,並讓牛展示拖動一百輛車的大力氣;獨角牛上場時,主人卻說:「我這頭牛天生有缺陷,只長了一支角。」

獨角牛瞬間失去鬥志,輸了這場比賽。

有一天,獨角牛聽到外面有人大聲吆喝著:「我有一頭牛力氣很大,能夠拖動一百輛車。如果村裡有其他牛可以贏過牠,我願意付出一千兩金。」獨角牛對自己很有信心,認為可以為主人贏得賞金,便要求參賽。

比賽當天,全村人都來觀看。邀約比賽的人讚揚自己的牛力大無窮,並讓牛展示拖動一百輛車的大力氣;獨角牛上場時,主人卻說:「我這頭牛天生有缺陷,只長了一支角。」

獨角牛瞬間失去鬥志,輸了這場比賽。

有信心,就有往前精進的力量

回家後,獨角牛對主人說:「我真的有實力,只是您的一番話讓我深感自卑,因而失去信心。請您再向對方邀約舉行一場比賽,只要您對我讚歎、鼓勵,我一定會贏。」

於是,主人以兩千兩金為賭注,再度邀約比賽。開場時,主人褒揚獨角牛的種種優點,而獨角牛也信心滿滿,最後終於贏得比賽。

人人都有無限潛能,要提起自信心,相信自己也能修行成佛。「莫以根機愚鈍自我障礙,應提起自信心,勇往直前;有信心,就有往前精進的力量。」

於是,主人以兩千兩金為賭注,再度邀約比賽。開場時,主人褒揚獨角牛的種種優點,而獨角牛也信心滿滿,最後終於贏得比賽。

人人都有無限潛能,要提起自信心,相信自己也能修行成佛。「莫以根機愚鈍自我障礙,應提起自信心,勇往直前;有信心,就有往前精進的力量。」

文字:證嚴上人開示 / 繪圖:《靜思人文》陳敏政