證嚴法師說故事

《王子與仙人》

過去無量劫以前,有一個國家的王子,他生性嫉妒,對人總是心存怨恨,不論別人多麼愛護他,他都沒有一點的感恩心,對人更無絲毫愛護之意。隨著年紀增長,他的嫉妒怨恨和瞋怒也同時增長,但大家都是敢怒而不敢言。

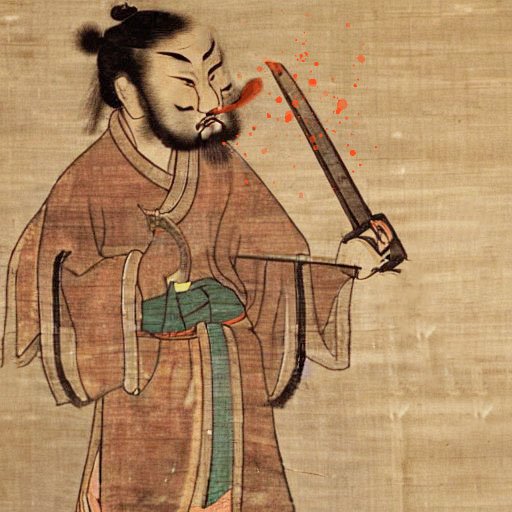

有一天,他心血來潮想到湖邊游泳,當時天色已暗,但他不聽別人勸告,仍執意要去。到了湖邊,那些長久以來受他欺負的人,就趁著風雨漸漸變大時,把他推落湖中,而王子的隨從卻一轉身就跑回去了。

當王子被推落湖中時,風雨很大,他在水中掙扎,正好抱到一根大木材,好不容易掙扎爬到上面,這時也游來了一條蛇和一隻老鼠,還有一個被風吹落的鳥巢,落水的小鳥也停留在這根木材上,他們在湖中漂浮著,王子害怕地大聲呼救,那聲音聽來非常淒厲。

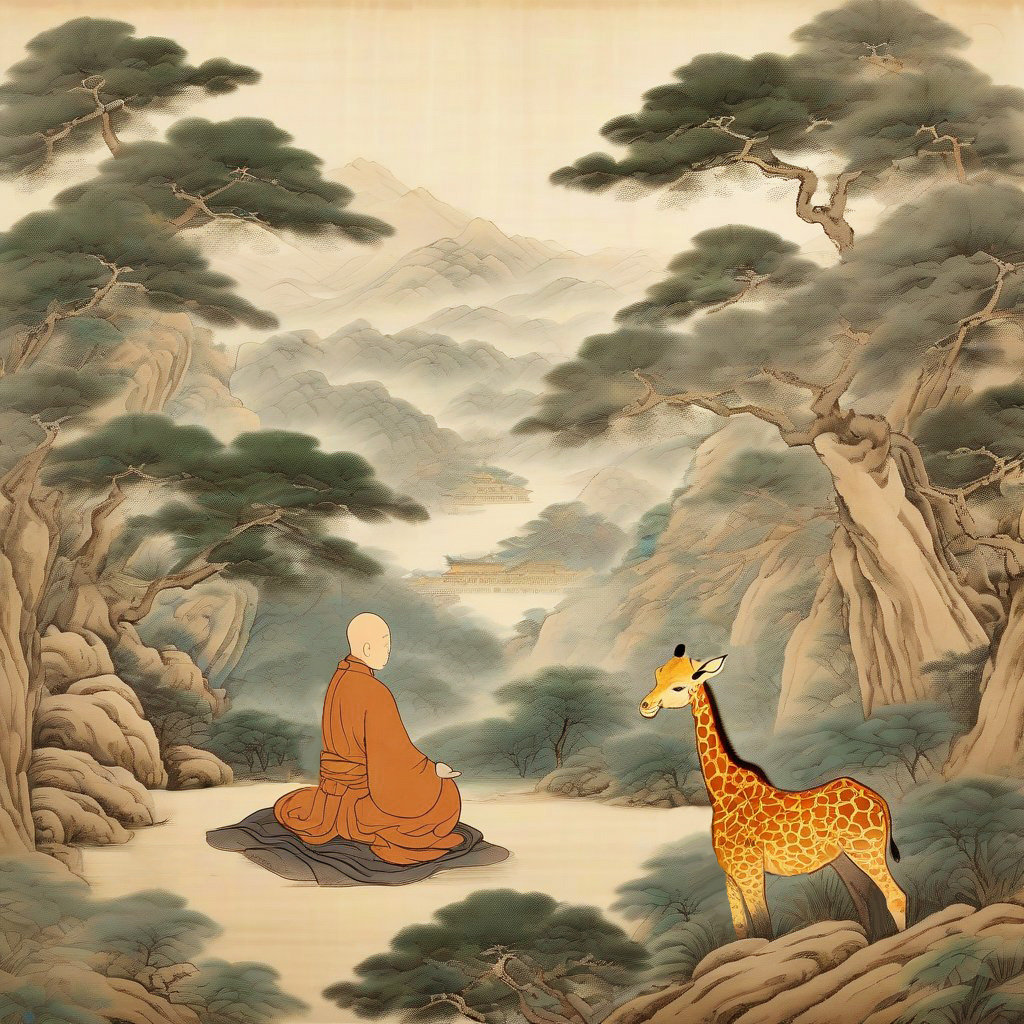

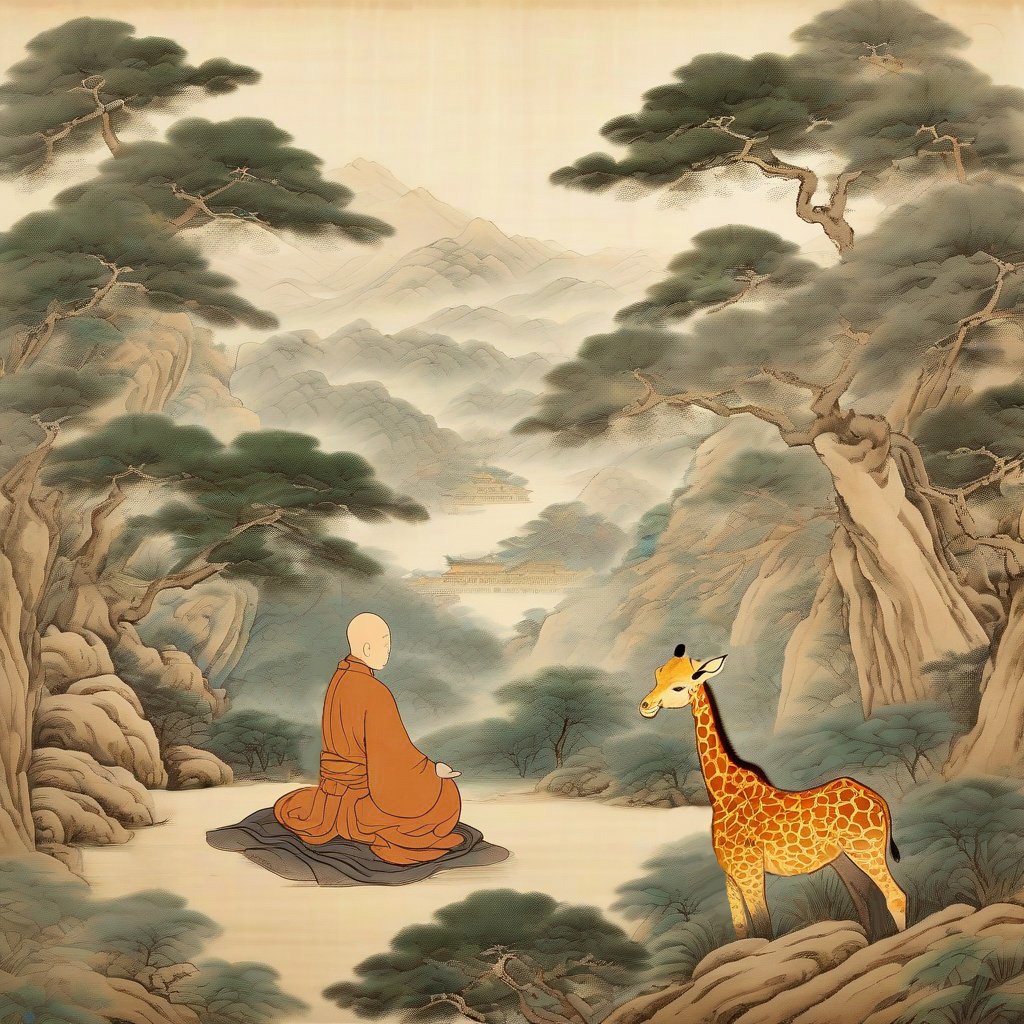

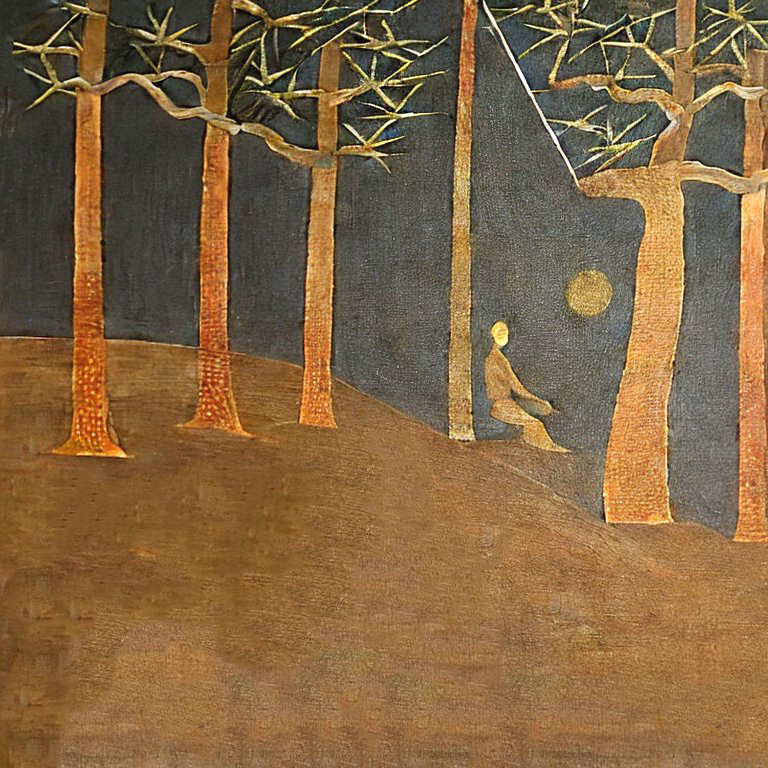

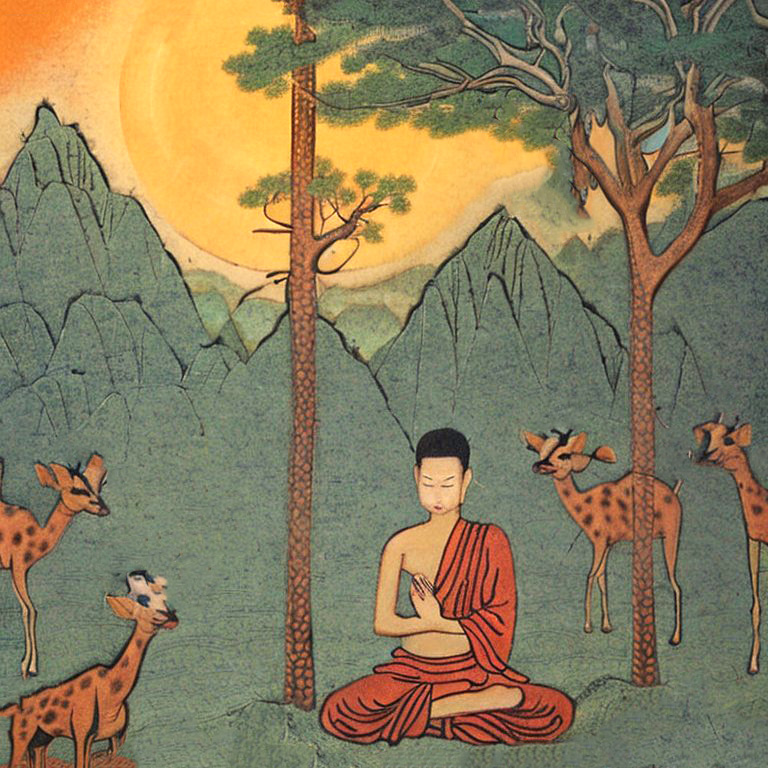

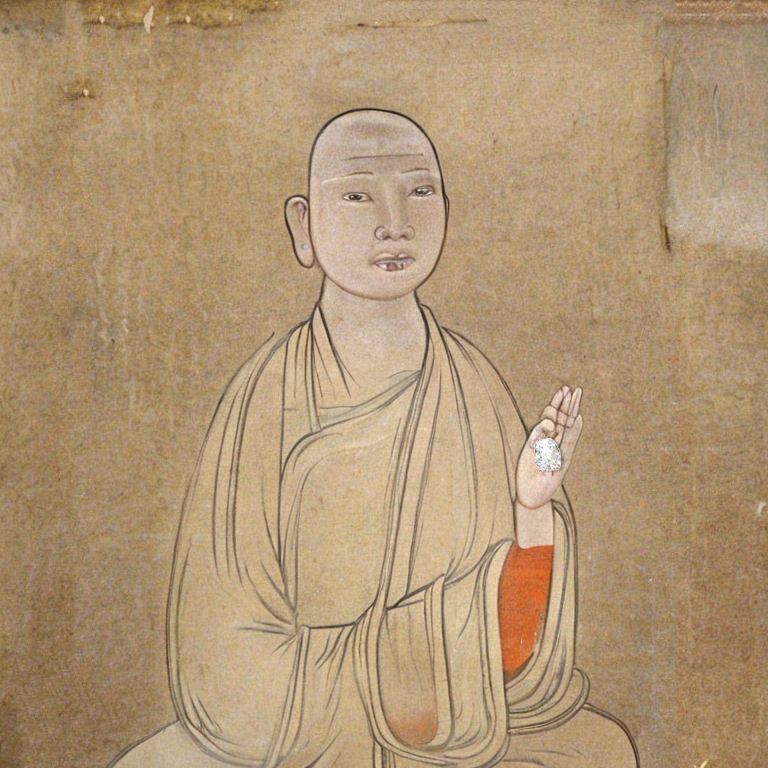

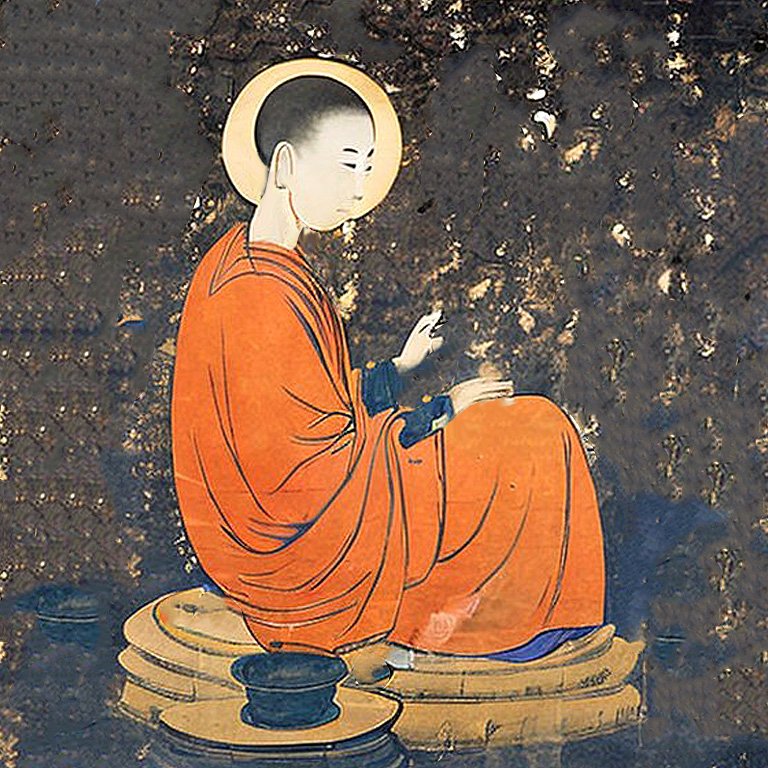

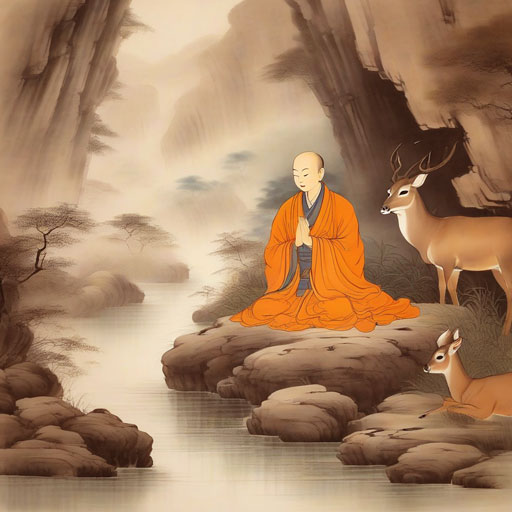

當時,湖邊有一個茅棚,裡面住著一位仙人,他聽到有人求救的聲音,立即不顧自身的安危跳入湖裡,用力將木材推上岸。他先將王子拉起來,又看到蛇、鳥和老鼠也是傷痕累累,於是小心翼翼地把牠們全都救起來,帶回茅棚裡。

「報仇」與「報恩」?

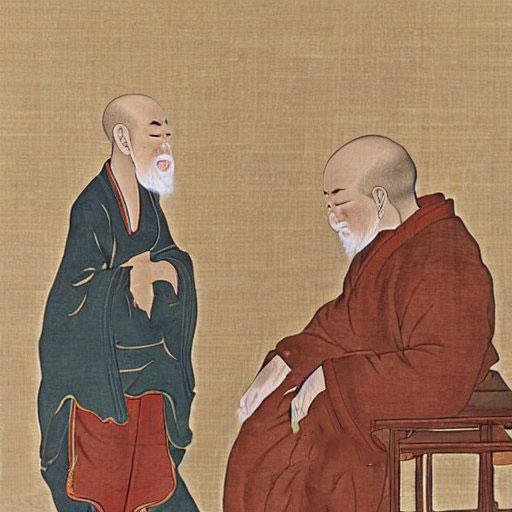

仙人立即生起火堆,先為蛇敷藥,再料理老鼠、鳥,最後才去照顧王子,向他問安。那時王子不但沒有感恩心,還生起一分瞋怒。他覺得自己受到輕視,心想:我是一國的王子,你不先對我好,倒先去關心鳥、蛇和老鼠。當下,他的內心就很不平衡。

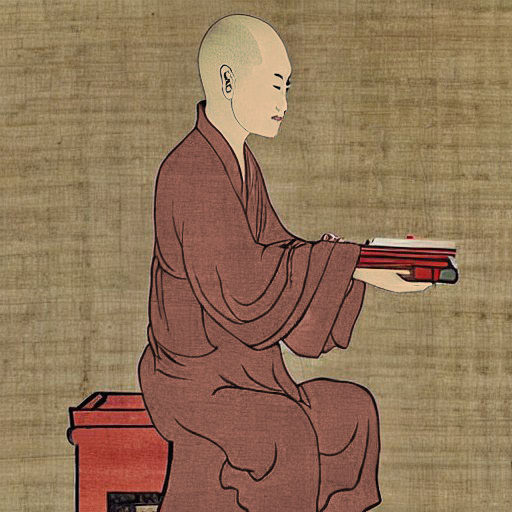

那位仙人很有愛心地準備好食物,同樣也是讓鳥、蛇、老鼠吃完後,才拿另一份給王子吃。經過一天一夜的療養,他們體力都已復原,仙人就說:「現在你們都已復原,可以各自回去自己的地方了。」

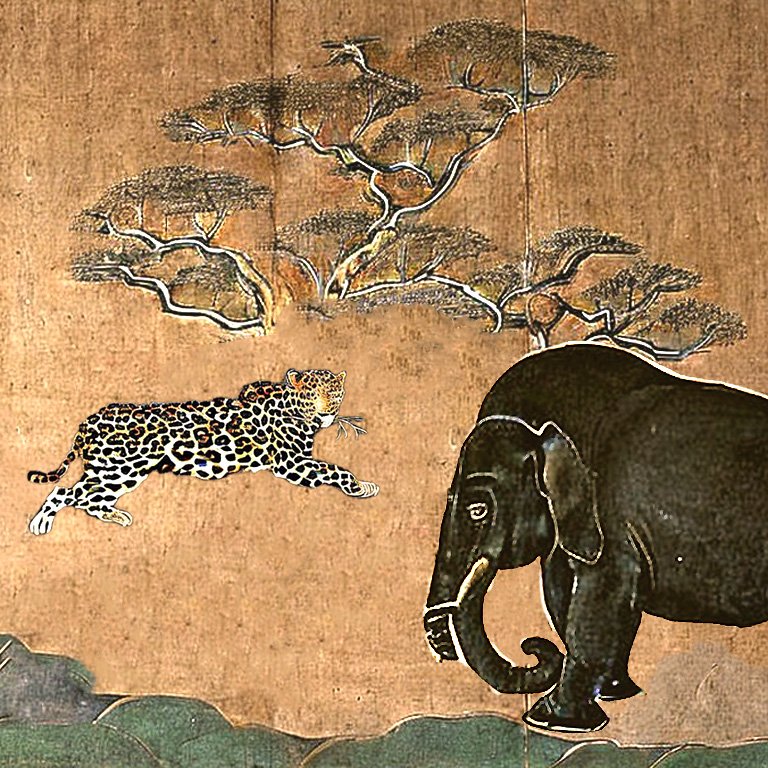

離去前,那條蛇就對仙人說:「你的恩德我永遠難忘,你有困難時,不論在何處,只要叫聲:『蛇啊!蛇啊!』我就會馬上來幫助你。」這時老鼠跟小鳥也說:「是啊,我們也感恩你的恩德,讓我們也來回報你,當你有需要時,只要呼叫我們,我們就會馬上出現了。」說完,牠們都各自回去了。

王子聽到蛇、鳥跟老鼠都這麼說,他也告訴仙人:「謝謝你救了我,我若登基後,你來找我時我會好好的報答你。」雖然他嘴裡這麼說,但心裡想的卻是報仇,而不是報恩。

恩將仇報的習氣

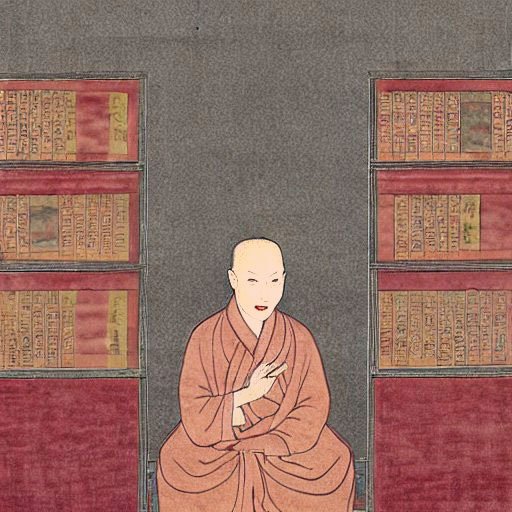

不久王子繼承了王位,那位仙人也前往參加登基儀式。走在路上時,他想試試蛇會不會依約出現?他就叫:「蛇啊!蛇啊!」蛇真的出來了,對他說:「你是我的救命恩人,所以我要告訴你,我在過去生中存了一些金條埋在地下,也因為貪執而生為蛇身,只有把這些金條給你,我心無掛礙才能解脫。」仙人說:「只要你有這分心,這些金條就暫時放著吧!」

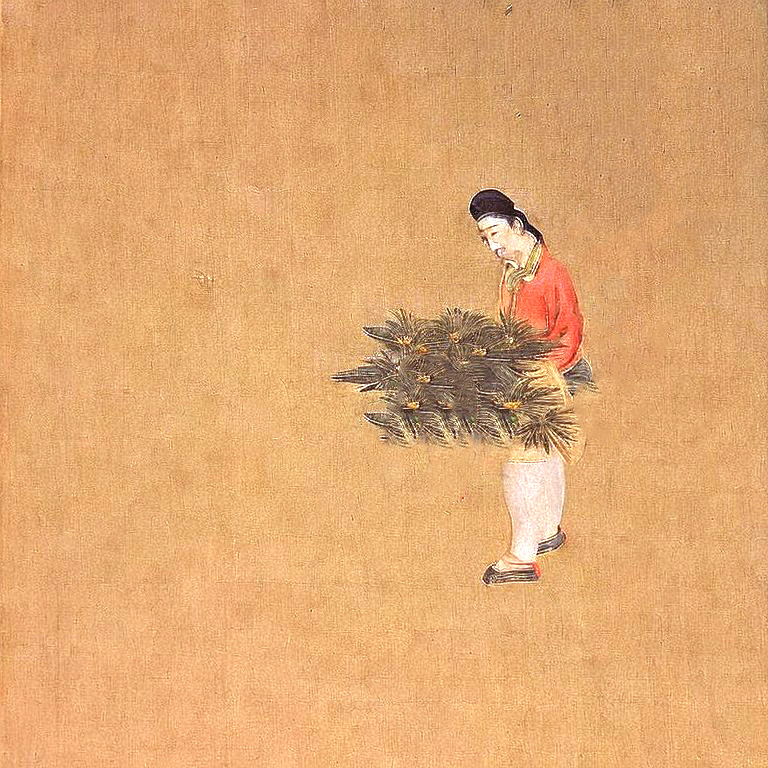

又走了一段路,他心想老鼠不知如何?就叫「鼠啊!鼠啊!」那隻老鼠也很快就出現了,說:「我和蛇過去生是好朋友,彼此都想賺取錢財,並且希望永遠為己所有。但人生無常,不多久我就往生了,為了守護這些錢財才淪為畜生類,我現在覺得很痛苦,希望你能接受這些錢,讓我能心無掛礙。」仙人也告訴他:「先放著,將來用得到時我會來。」

再向前走,仙人又隨口叫著:「鸚鵡啊!鸚鵡啊!」鸚鵡也飛來了,鸚鵡說:「恩人啊!你若需要時,我可以召來一大群鳥,將稻種集中在一起來回報你。」仙人說:「我很感恩,等我需要時再召喚你。」

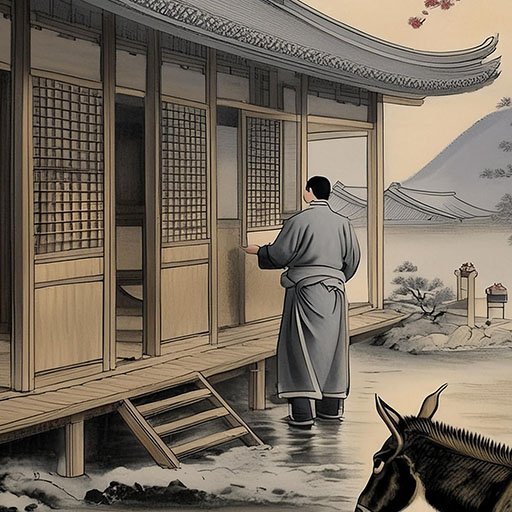

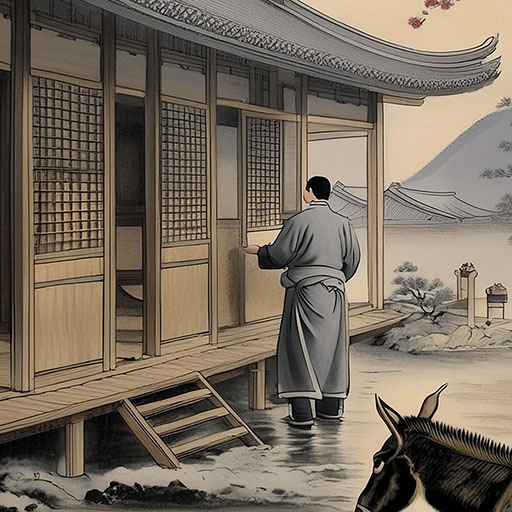

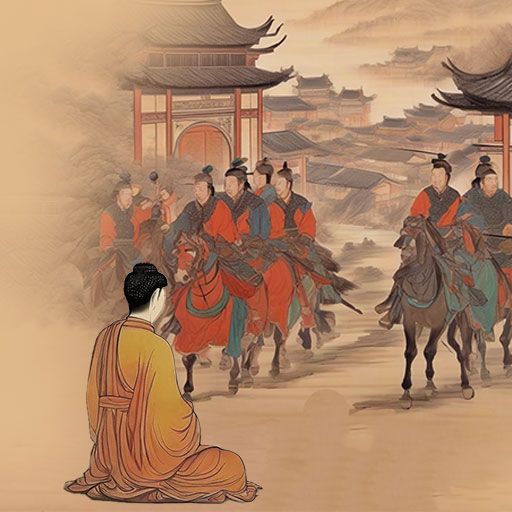

仙人繼續前行,進城時正好遇到王子在街上遊行。王子遠遠看到他,就向侍衛說:「前面走來的是個很怪異的人,你們把他捉起來打,再把他趕出城,不要讓他見到我。」侍衛抓了仙人,不由分說就打,仙人向前跑,他們就邊追邊打。仙人被打得遍體鱗傷,便喊道:「古聖先賢說人心、獸心同一類,我救的人竟然叫人毒打我!」

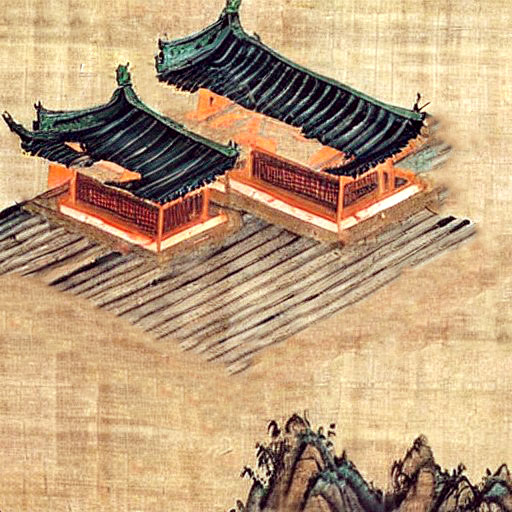

侍衛覺得很奇怪,其中一位就叫大家停手,問他為何這麼說?此時大家才知道原來王子落水時就是被他救起來的!知道真相後,大家對國王都感到相當厭惡,就將國王趕出城外,迎接仙人進城,為他敷藥療傷,等他復原之後即擁戴他成為國王。仙人很受人民的愛戴,後來想到之前老鼠和蛇說的話,就告訴人民去取出金條來布施,隨後又舉行「無遮大會」,布施財物給窮困的人。

佛陀的開示

佛陀說:「當時那位王子就是現在的提婆達多,而仙人就是我;累生累世以來,恩恩怨怨一直延續到今生,而提婆達多恩將仇報的習氣仍未斷除。」人心就是這麼善變,有的人懂得感恩圖報,有的卻比獸類還要兇狠,無法體會他人的恩德,這就是善變的心啊!

文字:證嚴上人開示 / 繪圖:《靜思人文》陳敏政

閱讀全文: 王子與仙人