從「自修自...

誠情相待...

柔軟言行...

解脫無明網...

內修外行度...

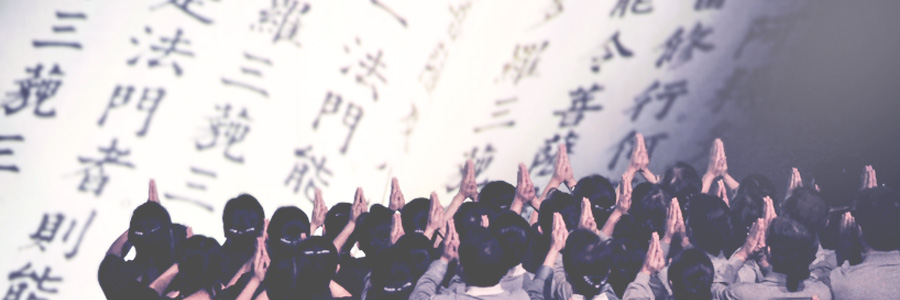

正信不迷...